実家を相続するとき、兄弟との話し合いが思うように進まない理由をご存じですか?

「なんとなく話しにくい」

「なぜか意見が合わない」

と感じるのには、ちゃんとした理由があります。

とはいえ、

「兄が主導で進めてくれてるし、私はあまり口を出さない方がいいかも…」

「売るしかないのはわかってるけど、どこか寂しくて話に入りづらい…」

そんなふうに、心のどこかでモヤモヤを感じている方も多いのではないでしょうか?

実際、こうした気持ちを整理せずに話を進めてしまうと、兄弟の間にわだかまりが残ったり、後から「もっとちゃんと話しておけばよかった」と後悔することも少なくありません。

相続の問題は、法律や手続き以上に「感情」のすれ違いが大きな壁になるのです。

この記事では、兄弟と意見が食い違う本当の理由や、話し合いをうまく進めるための「心の整理の仕方」についてお伝えします。

読むことで、納得感を持って実家の相続に向き合える“方向性”が見えてくるはずです。

▼この記事は以下のような人におすすめ!

- ご実家を相続したものの、兄弟との話し合いがうまく進まず、モヤモヤした気持ちを抱えている方

- 「売るしかないのは分かっているけれど、どこか寂しくて話に入りづらい」と感じている方

- 相続に関する手続きや選択肢について、信頼できる情報を整理して知りたい方

- 兄弟との関係を壊さず、納得のいくかたちで相続を進めたいと考えている方

- 家を手放すことに不安や罪悪感があり、「後悔のない選択」をしたいと感じている方

この記事では、「感情」と「手続き」を切り分けながら、相続をスムーズに進めるための心構えや具体策を解説しています。

▼この記事を読むメリットは?

- 感情や立場の違いがぶつかる理由が明確になりモヤモヤの正体が整理される

- 「何をどう話せばよいか」が見えてくる

- 相続における感情と手続きの「整理の仕方」がわかる

- 家族関係の「わだかまり」や「すれ違い」を防げる

- よくある誤解や対立の原因を事前に理解することで将来的な関係悪化を防げる

- 相続の流れや選択肢が具体的にイメージできる

- 不動産会社や専門家の活用方法がわかり、身内だけで抱え込まなくていいと安心できる。

ご自身の気持ちを整理し家族と前向きに向き合う第一歩を踏み出していただけるはずですので、ご参考にして頂ければ幸いです。

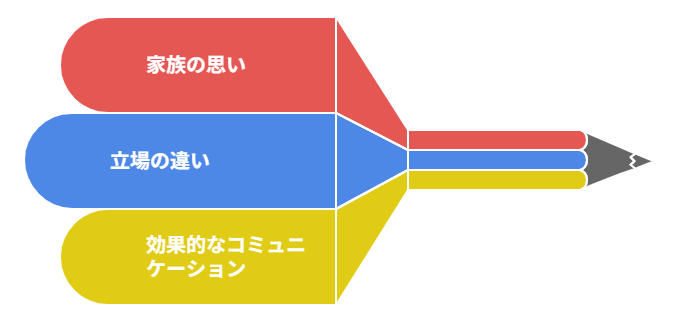

兄弟との話し合いで、気をつけたい3つのこと

実家の相続は、単なる“財産の分け方”ではありません。

ときには、家族の思いや立場の違いが絡み合い、兄弟との話し合いが思った以上に難しく感じることもあります。

ここでは、実家の相続をめぐって兄弟と話し合いをするときに、気をつけたい3つのポイントをお伝えします。

1. 「感情」と「手続き」を分けて考える

「この家にはたくさんの思い出があるから売りたくない」

「もう誰も住まないんだから早く手放した方がいい」

どちらの意見も間違いではありませんが、感情と思考がごちゃごちゃになると、話し合いはこじれがちです。

大切なのは、“気持ちの整理”と“手続きの整理”を分けて話すこと。

たとえば、「私としてはまだ気持ちの整理ができていない。でも、必要な手続きはきちんと進めたい」というように、感情を否定せずに伝えるだけで、相手の理解を得やすくなります。

2. 「本音」はタイミングを見て少しずつ出す

兄弟とはいえ、お互い遠慮や気遣いがあります。

最初からすべてを正直に言おうとせず、少しずつ本音を出していくことが、長い話し合いにはとても大切です。

たとえば、「売るのは仕方ないと思っているけど、寂しい気持ちもある」という一言だけでも、兄弟との距離がぐっと縮まることがあります。

一気に話を進めようとせず、“自分の気持ちの整理”に合わせることが、信頼関係を守るカギになるのです。

3. お金の話は“第三者”を挟むとスムーズに

相続にまつわるお金の話は、どうしても空気が重くなりがちです。

金額の大小に関係なく、「自分だけ損してるのでは?」という不信感が、兄弟間の関係にヒビを入れることも。

こうした場面では、専門家など第三者を間に入れるのが効果的です。不動産会社や相続に詳しいファイナンシャルプランナーから一般的な事例や基準を教えてもらうことで気持ちの整理も進みます。

「プロに聞いてみよう」という一言が、兄弟間の空気を和らげることにもつながるのです。

相続の話し合いは、感情・立場・状況が複雑に絡み合います。

だからこそ丁寧に向き合えば、「揉めごと」ではなく「区切りの時間」に変えていくこともできます。

相手と向き合う前に、まずは自分の気持ちと向き合っておくことがポイントです。

兄弟との相続で“もめずに済んだ人”がやっていたこと

相続は、法律やお金の問題だけでなく、兄弟との関係性や感情のやりとりが大きく影響します。

「うちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、価値観や立場の違いから思わぬすれ違いが起こることも。

でも実際には、“もめずにスムーズに進んだ”という家族もいます。その人たちは、特別な知識やスキルがあったわけではありません。

ちょっとした工夫や準備によって、納得できる相続を実現していたのです。

ここでは、そんな“もめずに済んだ人たち”が共通して実践していた3つのポイントをご紹介します。

最初に「目的」を共有していた

多くのトラブルは、「最終的に何を大切にしたいのか」が共有されていないことから始まります。

「できるだけ高く売りたい」「早く片付けたい」「思い出は大切にしたい」

兄弟それぞれの気持ちや事情は違って当然です。

もめずに進んだご家族は、まず「自分たちは何のためにこの家をどうしたいのか?」という“目的”を共有していました。

たとえば、

「将来のトラブルを防ぐために、今のうちにきちんと整理しよう」

といった共通のゴールを持つことで、その後の判断基準がぶれにくくなります。

「相続の段取り」を可視化していた

話し合いの途中で「何を、いつまでに、誰がやるのか」が曖昧になると、 「ちゃんとやってくれてるの?」「知らなかった」といった不信感に繋がることがあります。

もめなかった家族の特徴は、相続の流れややるべきことを紙に書き出して“見える化”していたこと。

たとえば、

- 誰が戸籍を集めるか

- 名義変更の時期はいつか

- 売却手続きの流れは

などを共有しておくことで、無用な誤解を避けることができます。

特に遠方に住んでいる兄弟がいる場合には、「情報共有」が大きなカギになります。

不動産会社を“売るため”でなく“相続をサポートする存在”として活用

「不動産会社に相談する=すぐ売らなきゃいけない」と思っていませんか?

実際にもめずに済んだ方々は、不動産会社を“売るため”ではなく“相続の手続きを整理するためのサポート役”として活用していました。

信頼できる不動産会社の担当者に相談すると、

- 情報共有も配慮してくれる

- 感情と現実のバランスをどう取るか

- 相続に必要な段取りの整理方法

などを、第三者の立場で整理してくれるため、家族内の衝突を防ぎやすくなります。

特に「家族には言いにくいけれど、誰かに相談したい」時には、こうした信頼できる担当者の存在は大きいです。

兄弟との相続で大切なのはちょっとした工夫と丁寧な話し合いの姿勢です。

まずは「何のために整理するのか」を話し、全体の流れを共有しながら、必要な場面では第三者のサポートを受ける。それが、もめずに済んだ人たちの共通点でした。

相続の話は、慣れない言葉や書類も多く、戸惑うことばかり。

兄弟と話し合うにも、「自分がどこまで分かっているのか不安…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

でも大丈夫です。

順番に整理していけば、少しずつ見えてくるものです。

次からは、兄弟で実家を相続する際に知っておきたい基礎知識や進め方の流れについて、わかりやすくご紹介します。

まずは全体像を確認しながら、ご自身やご家族の状況と照らし合わせてみてください。

兄弟間での情報共有にも、ぜひご活用いただければと思います。

どんな選択肢があるのか?

「実家が空き家になったけれど、どうすればいいのか分からない」

「手放すのは寂しい。でも、このままでは…」

まず大切なのは「どんな選択肢があるのか」を知ることです。

現実と向き合いながら、最善の方法を見つけるために、ここでは代表的な選択肢をご紹介します。

これからも所有するという選択

実家を「手放す」だけが選択肢ではありません。想い出の詰まった家を残しながら活用する方法もあります。

自分や親族が住む

住み替えや二拠点生活として、自分やお子さん家族が住む選択。家の築年数によってはリフォームや耐震診断などを検討するといいです。

他人に貸す

賃貸物件として活用する方法。管理やトラブル対応が必要ですが、家を残しつつ収益も見込めます。

更地にして活用

建物を解体して、駐車場や資材置き場などに転用する方法。将来的な活用や心の整理がついたときに売却することも。

「残す」ためには維持管理の費用や手間も伴います。よく話し合いながら検討していきましょう。

手放すという選択

実家を「売る」ということに対して、罪悪感を抱く方もいらっしゃいます。でも、それは「思い出を無かったことにする」ことではありません。むしろ、“きちんと整理する”ための前向きな選択です。

実家を売却する

市場に出して買い手を見つけます。不動産会社のサポートを受けながら、手順を一つずつ進めていくことで、納得感のある売却が可能です。

相続放棄をする

相続財産よりも負債や管理コストが重い場合など、相続そのものを放棄する選択肢も。期限や手続きに注意が必要です。

遺産分割の方法を理解しておく

遺言書がない場合、法定相続割合をもとに「遺産分割協議」で合意することが求められます。つまり、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合は、遺産をどう分けるかを話し合う必要があります。

現物分割

土地や建物などの財産をそのまま分ける方法。実家は長男、預貯金は妹、など。

換価分割

実家を売却して現金化し、その売却益を相続人で分ける方法。話し合いがまとまりやすいケースも。

代償分割

実家を1人が取得し、その代わりに他の相続人にお金を支払う方法。住み続けたい相続人がいる場合などに有効です。

共有分割

複数人で共有名義にする方法。ただし、将来的な売却や管理の手間、意見の対立が起きるリスクもあります。

こうした方法を知っておくことで、「自分たちにとって納得できる分け方」が見えてくるかもしれません。

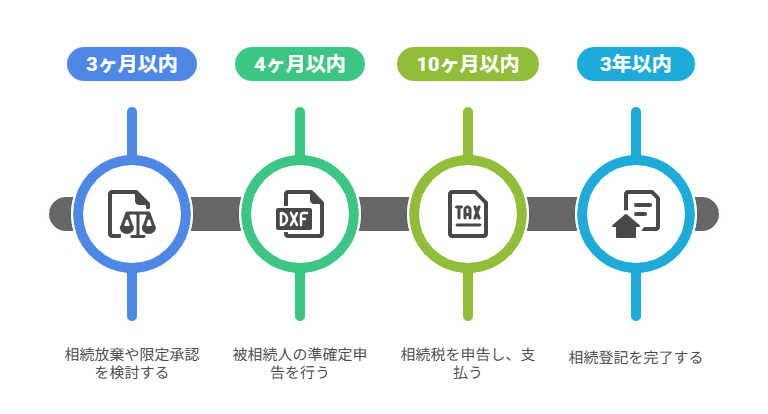

相続手続きの流れと期限

ここでは、実家を相続したあとに必要となる主な流れと期限について、できるだけわかりやすくご紹介します。

現在の所有者を確認する

最初に確認したいのが、「今、誰の名義になっているのか?」という点です。

登記簿謄本(不動産登記簿)を取得することで、所有者の名前や権利関係が分かります。

もしすでに亡くなられた方の名義のままであれば、相続手続きによって名義変更(相続登記)を行う必要があります。

遺言書の有無を確認する

続いて確認したいのが「遺言書があるかどうか」です。

- 公正証書遺言があれば、家庭裁判所の検認は不要です。

- 自筆の遺言書があった場合は、家庭裁判所での「検認手続き」が必要になります。

遺言書があるかないかで、相続の流れや分け方が大きく変わります。

遺言書がない場合は、遺産分割協議へ

遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どの財産を誰が相続するかを決めます。

ここでよくあるのが、兄弟姉妹との考え方の違い。感情的になってしまう場面もありますが、大切なのは「目的を共有し、納得できる話し合いをする」ことです。

相続人の調査と戸籍謄本の収集

「誰が相続人か?」を正確に調べることは、とても大切なステップです。亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。

これには時間がかかることもありますので、早めに取りかかることをおすすめします。

相続財産の調査

不動産、預貯金、株式、借金など、「プラスの財産」と「マイナスの財産」をすべて確認します。

この財産の全体像が分かることで、次にどんな選択が必要かが見えてきます。

相続放棄や限定承認を検討【3カ月以内】

もしも「借金の方が多いかもしれない」「相続したくない事情がある」といった場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

被相続人の準確定申告【4カ月以内】

亡くなられた方が確定申告をする必要がある場合、その内容を【相続開始から4カ月以内】に準確定申告として提出します。

主に個人事業主だった方や、不動産収入などがあった方が該当します。

遺産分割協議書を作成

相続人全員の合意ができたら、「遺産分割協議書」を作成します。

この書類は、不動産の名義変更(登記)や金融機関での手続きにも必要です。口約束ではなく、しっかりと書面で残すことが重要です。

相続税の申告・納付【10カ月以内】

相続財産が基礎控除額(例:相続人が2人なら4200万円)を超える場合は、【相続開始から10カ月以内】に相続税の申告と納付が必要です。

該当しない場合でも、評価額の確認や税理士への相談は早めにしておくと安心です。

最後に、相続によって不動産を取得した場合、その名義を変更する「相続登記」は【3年以内】に行う必要があります。

2024年4月1日からは義務化され、正当な理由がなく登記を怠ると「10万円以下の過料」が科されることになりました。

「後回しにしていたら、罰則が…」とならないよう、早めに準備を始めましょう。

お金関係

相続を考えたときに、気になるのが「お金」の話。

ここでは、代表的な2つの税金である「相続税」と「登録免許税」について、できるだけわかりやすくご紹介します。

相続税

相続税とは、亡くなった方の財産を相続したときにかかる税金のことです。

でも、実はすべての人にかかるわけではありません。相続税がかかるかどうかは、「相続財産の総額」が一定の金額を超えるかどうかで決まります。

ただし、相続税には「基礎控除」というものがあります。

たとえば…

相続人が2人の場合:3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円(基礎控除額)

この場合、相続財産の合計が4,200万円を超えていなければ、相続税の申告も納付も不要です。

ただし、不動産の評価額や預金、株式などを合計してみないと分からないため、まずは全体像を把握することが大切です。

「相続税がかかる=高額な税金」というイメージがありますが、実際には基礎控除以下で収まるご家庭も少なくありません。

相続した実家をに適用できる主な特例

相続した実家を売却・活用する際、「どのくらい税金がかかるのか…」と不安になる方は多くいらっしゃいます。

ですが実は、「条件を満たせば税負担が大きく軽減される」特例制度が複数あります。

ここでは、実家の相続に関係する代表的な特例をご紹介します。

「もしかしたら、うちも当てはまるかも?」と感じたら、一度確認してみる価値があります。

小規模宅地等の特例(相続税の軽減)

亡くなった方が住んでいた土地(実家)を相続する場合、一定の条件を満たせば、土地の評価額が最大で80%減額されます。

たとえば、評価額が3,000万円の土地でも、600万円として評価される可能性があります。

これは相続税の負担を大きく軽減できる、非常に大きな特例です。

しかし、適用には条件があるため、早めの確認が重要です。

配偶者控除

亡くなった方の配偶者が相続する場合、法定相続分もしくは1億6,000万円までは、相続税がかからない制度です。

つまり、多くのご家庭では「配偶者の相続時点では税金がかからない」というケースも。

ただし、配偶者がその後亡くなった際には、相続税の負担が大きくなることもあるため、2次相続を見据えた対策も必要です。

空き家の譲渡所得の特例(3,000万円控除)

相続した実家を売却したとき、「空き家の譲渡所得の特例」が使える可能性があります。

これは、相続人が特定の条件(例:1981年以前の旧耐震基準、一定の修繕や解体を実施 等)を満たしたうえで実家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除される制度です。

取得費加算の特例

相続から3年10ヶ月以内に実家を売却した場合、支払った相続税の一部を「取得費」に加算できる制度です。

譲渡所得税は「売却額 − 取得費」で計算されるため、取得費が増える=利益が減る=税金が少なくなる、というしくみ。

つまり、譲渡所得に掛かる税金が軽減されます。

マイホームを売ったときの特例(マイホーム特例)

相続人がその実家に実際に住んでいて、マイホームとして売却する場合には、「居住用財産の3,000万円控除」という特例が使えることもあります。

これは、空き家特例とは異なり自分が住んでいた場合に使える制度です。

登録免許税

登録免許税とは、「不動産の名義を変えるとき」にかかる税金です。

たとえば、亡くなった親の名義から自分の名義に変更する「相続登記」をするときに、この税金が必要になります。

登録免許税の計算方法(相続登記の場合)

固定資産税評価額 × 0.4%

たとえば、実家の評価額が1,000万円なら、1,000万円 × 0.004 = 登録免許税 4万円 となります。

なお、これは「売る・貸す」前の名義変更の段階でかかる税金であり、登記が完了していないと売却活動を始めることができません。

この費用は一度きりで登記の際に支払います。

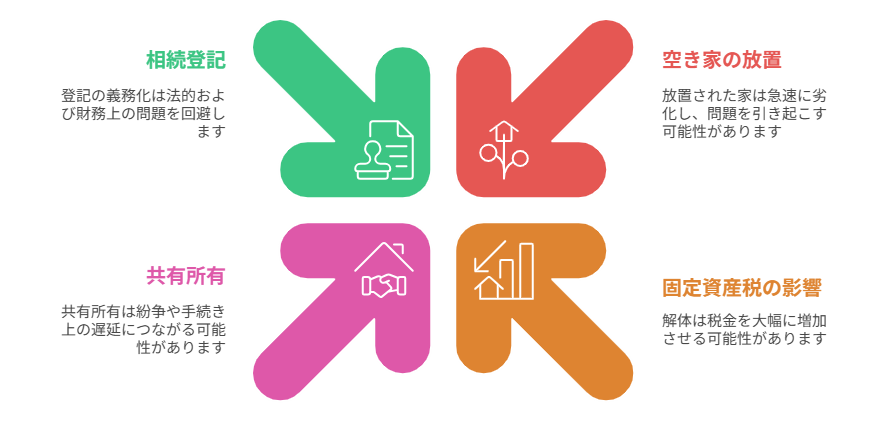

実家を相続したときの注意点

ご実家を相続したあと、「まだ何もしていない」「いずれ手をつけようと思っている」という方も多くいらっしゃいます。

ですが、相続された家は「そのままにしておく」ことが、一番大きなリスクになることも…。

ここでは、実家を相続したときに気をつけたい4つのポイントをご紹介します。

放置しない、空き家にしておかない

誰も住んでいない空き家をそのまま放置しておくと、建物は想像以上に早く劣化します。屋根や壁の傷み、雑草の繁茂、ごみの不法投棄など、周囲への影響も出てきます。

また、行政から「管理不全空き家」として指定されると、固定資産税の優遇措置が外れたり、指導が入る場合もあります。

気づかないうちにご近所トラブルに発展してしまうこともあるため、できるだけ早めに「これからどうするか」を考えることが大切です。

空き家を解体して更地にすると、固定資産税が6倍になる?

実は、住宅が建っている土地には「固定資産税の軽減措置」が適用されています。

しかし、空き家を解体して更地にしてしまうと、この軽減措置が外れ、税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があるのです。

「更地にした方がスッキリするから」と安易に解体を決める前に、必ず固定資産税への影響を確認しておきましょう。

実家の共有はなるべく避ける

「兄弟で仲良く半分ずつ」「とりあえず共有にしておこう」といった形で相続される方も多いですが、実はこの“共有”が将来的なトラブルの原因になることがあります。

たとえば…

- 一人が売りたいのに、もう一人は反対している

- 連絡が取れなくなった相続人がいて、手続きが進められない

- 代が変わり、相続人が増えて収拾がつかなくなった

相続の段階で単独所有にしておくか、持ち分を整理しておくことで、こうしたトラブルを防ぐことができます。

相続登記を忘れずにやる(2024年4月から義務化)

相続によって不動産を取得した場合は、「相続登記(名義変更)」をする必要があります。

これまでは任意だったため、登記をしないままの方も多くいましたが、2024年4月1日からは義務化され、【3年以内に登記しないと10万円以下の過料】が科されることになりました。

さらに、名義変更をしないままだと…

- 売却や貸し出しができない

- 将来の相続でもめやすくなる

- 解体・解約などの手続きができない

という問題が発生するため、相続登記は“後回しにしない”ことが大切です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

相続や空き家の問題は、単なる「手続き」ではありません。それは、大切な人との思い出や、家族との関係と向き合う時間でもあります。

特に兄弟姉妹が関わる場合、考え方の違いや立場の違いから、つい感情がすれ違ってしまうこともあります。

でも、兄弟だからこそ、相続をきっかけに「関係を深める」こともできる。

「お互いの気持ちを聞けてよかった」

「元気なうちに、ちゃんと向き合えてよかった」

そんなふうに感じられる相続にすることも、きっとできるはずです。

※本記事では、相続に関する一般的な情報をわかりやすくご紹介していますが、税法や制度は改正されることがあり、実際の手続きや税金の取り扱いはケースによって異なります。実際に相続が発生した場合や、具体的な対応をご検討の際は、税理士・司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

担当者紹介

はじめまして、イシトチ不動産の小川です。

不動産の仕事に携わって15年になります。

親族や知人の不動産や相続の相談を受けることが始まりで、「相談して良かった」と喜ばれるうちに、もっと多くの方に安心を届けたいと考え、事業として本格的にスタートしました。

不動産、特に実家の売却は「資産の整理」であると同時に「心の整理」でもあります。

私自身、かつて他県にある実家を1人で処分しなければならない経験をしました。

そのときは「どうすればいいのか」「誰に相談すればいいのか」分からず、不安と寂しさの中で迷ったことを今でも鮮明に覚えています。

家はただの資産ではなく、家族の思い出が詰まった大切な場所。だからこそ「売る」と決めるには勇気がいります。

けれども、放置すれば傷みが進み、費用の負担が増え、資産価値が下がってしまう現実もあります。

この経験を通して私が強く感じたのは 「売ること」以上に、「安心して決断できるように寄り添う存在」が必要だ ということでした。

だからこそ私は、誠実な対応を心がけながら、お客様の意思を尊重し、現状分析と情報整理に取り組むことを大切にしています。

大切なのは、不安を一つずつ整理し、ご家族の想いを尊重しながら、納得のいくかたちで次の一歩を踏み出していただくこと。

それが私にとっての使命です。

資格:宅地建物取引士/ファイナンシャルプランナー(AFP)/賃貸不動産経営管理士/競売不動産取扱主任者/相続手続カウンセラー/相続財産再鑑定士

対応エリア:金沢市、野々市市、白山市に不動産がある方 ※上記以外の方は別途お問合せ下さい。

▼株式会社イシトチ不動産

所在地 石川県白山市石同新町170番地

代表者 小川 誠

免許番号 石川県知事免許(2)第4312号

所属団体名 (公社)全日本不動産協会

保証協会 (公社)不動産保証協会

公正取引協議会 不動産公正取引協議会

▼お客様との約束10カ条

1.身内を大切にする心を仕事に活かす。

2.全てのお客様に誠実に対応する。

3.正しい情報を伝える。

4.強引な売込みをしない。

5.信頼関係を深める。

6.無理な資金計画を押し付けない。

7.嘘はつかない。

8.謙虚な気持ちで仕事をする。

9.気遣いや役立ちたいと思う。

10.お客様の幸せを願う。

もともと親族や知人の不動産や相続の相談を受けることが始まりで、「相談して良かった」と喜ばれるうちに、もっと多くの方に安心を届けたいと考え、事業として本格的にスタートしました。

身内や知人を大事にするように、お客様一人ひとりの状況を整理しながら不動産から相続相談まで、全ての手続きを丁寧にサポートするよう心がけて仕事をしています。

▼対応エリア

金沢市、野々市市、白山市に不動産がある方 ※上記以外の方は別途お問合せ下さい。

▼お客様の声

「実家を相続したけど、今住んでいるのは大分県。どう進めればいいか分からなくて」

「いくつかの不動産会社に問い合わせたけど…」

・土地が中途半端で売れないと言われた

・隣地と合わせろと言われた(でも隣地は赤の他人)

・そもそも返事すらこない会社もあった

そんな状況でどんな方法で前に進み最終的にご実家を売却したのか?

動画で本音の声をご確認下さい。

相談前に絶対読んでおきたい

「お客様の声」は、

こちらをクリックして下さい!

▼動画を見る時間がない方は(テキスト要約)

売却まで無事に進めたお客様の体験談の要約をご紹介しています。

ご依頼までの簡単3ステップ

ご相談は、「お電話」 または 「メールフォーム」 から、どちらでもご都合の良い方法でご予約いただけます。

ご予約

お電話、もしくはメールフォーム

日時調整

当社から日時のご連絡を致します!

ご相談(面談もしくはオンライン)

ご自宅や事務所、オンラインで実施。

↑↑画像をクリックすると電話が掛けられます!

↑↑画像をクリックするとメールフォームにつながります!

2営業日以内に折り返しご連絡しますのでご連絡先とお名前、ご用件を教えて下さい。

他県からのご相談も大歓迎です!

「実家のある地元まで頻繁に帰れない…」

「でも、いきなり訪問されるのも不安」

そんな方でもご安心ください。イシトチ不動産は オンライン相談(ビデオ通話)でのご相談も承っています。 もちろん無料、専用アプリのダウンロード不要。

資料や図面も画面見ながら、わかりやすくご説明します。

対応エリア:金沢市、野々市市、白山市に不動産がある方

※上記以外の方は別途お問合せ下さい。