法定相続情報一覧図を使うことで相続手続きがどう変わるのでしょうか?

この一覧図を使うことで、相続関係が明確になり、煩わしい相続手続きの手間を少なくし、様々な手続きをストレスなく進行させることができます。

また、相続関係が明確になれば関係者間の誤解やトラブルを未然に防ぐこともできます。

しかし、はじめての方にとっては、その作成は複雑に思えるかもしれません。

この記事では法定相続情報一覧図の内容や使える手続き、メリット・デメリットなどを説明します。

また、専門家に依頼しないで自分で作成する方法と提出場所についても解説します。

法定相続情報一覧図を自ら作成することは、情報の誤りがあると手続きに支障をきたす可能性もあるため注意が必要です。

この記事を読むことで、相続手続きをスムーズに行うための知識を得ることができます。

法定相続情報一覧図とは

相続手続きにおいて、戸籍謄本や各種公的証明書の収集は非常に手間がかかり、多くの時間と労力を必要とします。

特に名義変更などの手続きでは、その都度、膨大な量の文書を提出する必要があります。

しかし、この負担を軽減してくれる便利なツールが「法定相続情報一覧図」です。

法定相続情報一覧図は、相続人全員の関係性を明確に記載した書類です。この一覧図は、法務局によって認証されることで正式な効力を持ち、戸籍謄本の代わりとして多くの金融機関や行政手続きで受け入れられています。名義変更の際にも、この一覧図一枚で複数の手続きが可能となり、相続手続きの大幅な時間短縮と効率化が期待できます。

この法定相続情報一覧図を活用することで、手続きを迅速にし、スムーズな手続きを実現することができます。

さらに便利に

これまで、相続による不動産登記の際には、この一覧図の写しを登記申請書に添付する必要がありました。しかし、令和6年4月1日からの新たな制度改正により、この手続きが大幅に簡略化されました。

改正後は、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号)」を記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付が不要となります。

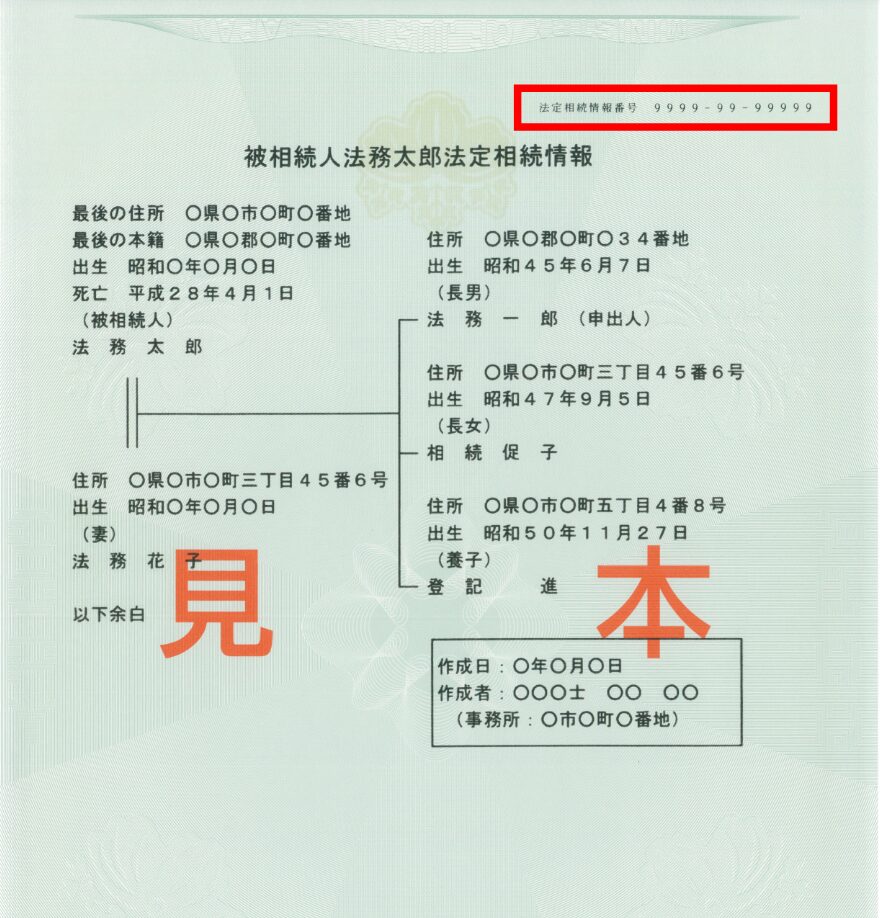

この法定相続情報番号は、法務局が発行し、法定相続情報一覧図の右肩に記載される番号で、個々の相続情報を識別するためのものです。

この番号を申請書に記入することで、登記官は該当する相続情報を迅速に確認し手続きを進めることが可能になります。

法務局で一覧図と併せて記載例を提供していますので、「法定相続情報一覧図」の画像を見てもらえれば実際のイメージが湧くと思います。

相続手続きを控えている方々にとって、これは非常に心強い改善点と言えるでしょう。

参考:法務局ホームページ「法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001404053.pdf(2024年4月28日)

利用できる手続きは?

具体的にどのような手続きでこの一覧図を活用できるのでしょうか?

法定相続情報一覧図を活用することで、

- 不動産登記の名義変更

- 預貯金の払い戻しや名義変更

- 株式、投資信託などの名義変更

- 自動車や船の名義変更

- 相続税の申告

- 遺族年金などの年金手続き

などの手続きが出来ます。

ただし金融機関や証券会社などの一部の会社ではこの制度に対応しておらず、法定相続情報一覧図が使えない可能性もあるので、事前に確認が必要です。

メリット・デメリット

法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて重要な役割を果たす書類の1つですが、その利用にはメリットとデメリットが存在します。以下に、それぞれを詳しく解説します。

メリット

手続きの簡略化

法定相続情報一覧図を用いることで、被相続人や相続人の戸籍謄本を何度も提出する必要がなくなり、金融機関をはじめとしたさまざまな場所での手続きがスムーズに行えます。

時間と労力の節約

相続情報が一覧図にまとめられているため、各種書類を集める手間が大幅に削減されます。これにより、相続手続きにかかる時間と労力を節約できます。

一貫性の確保

法務局が発行するため、書類の正確性と公式性が保証され、相続手続きの一貫性が保たれます。

デメリット

手間と時間がかかる

法定相続情報一覧図の作成には時間がかかり、受け取るまでにも時間が必要です。このため、急を要する手続きには向かない場合があります。

利用の制限性

すべての相続手続きにこの制度を使用できるわけではなく、特定の機関や手続きでは受け入れられない場合があります。その場合は従来の手続きを要求されることがあります。

再発行の制限

法定相続情報一覧図の再発行は、申出人のみが行うことができるため、相続人間での調整が必要になることがあります。

自分で作成する手順

まずは全体的な流れとして、

戸籍謄本などの必要書類の収集

↓

法定相続情報一覧図を作成

になり、A4の白紙に作成します。

パソコンを使って作成しますが、手書きでも内容が明確に判読できるものであれば可能です。

また、ご家族のうち、誰が相続人になるのかなどの範囲や書類の意味を事前に知っておくとスムーズに作成できますので下記の情報を参考にしてみて下さい。

相続の範囲

配偶者=常に相続人

第一順位

子供(子供が既に亡くなっている場合は孫やひ孫)

第二順位

父母(父母が既に亡くなっている場合は孫やひ孫)

第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

第三順位

兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥や姪)

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります。

参考:国税庁ホームページ「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm(2024年4月28日)

必要書類などは、こちらの「法定相続情報証明制度で相続手続きが楽に!手続きの流れを解説」をご参考にして下さい。この記事では、法定相続情報証明制度の概要から、必要となる書類、手続きの流れ、そして交付までの期間について詳しく解説します。また、多忙な日々を送る中で手続きが難しい場合の対処法、書類の有効期限や注意点についてもご説明します。この記事を読むことで、相続手続きをスムーズに行うための知識を得ることができます。

法務局のサイトに各事例がありますので、自分が当てはまる事例を参考にエクセルなどで作ると簡単です。私もこのサイトを参考にして作りました。

参考:法務局ホームページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html(2024年4月28日)

- 法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合

- 法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合

- 代襲相続が生じている場合

- いわゆる旧民法(明治31年法律第9号)下における相続が生じている場合

- 法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合

- 列挙形式

などがあります。

提出場所

- 被相続人の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

私の場合は実家が埼玉県の所沢市でしたが、「申出人の住所地」を管轄している金沢地方法務局に申出書を提出して作りました。故人と離れて暮らしている人も近くの法務局でも受付してもらえます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

この一覧図を使うことで、相続関係が明確になり、煩わしい相続手続きの手間を少なくし、様々な手続きをストレスなく進行させることができるので作ることをおすすめします。

また、相続関係が明確になれば関係者間の誤解やトラブルを未然に防ぐこともできます。

この記事では法定相続情報一覧図の内容や使える手続き、メリット・デメリットなどを説明しました。

法定相続情報一覧図の作成は法務局のホームページの情報も活用しながら専門家に依頼しないで自分で作成することは十分可能です。

このサイトを活用して、大切な方へのサポートをさらに充実させて頂ければ幸いです。

また、この記事が大切な方に対しての相続手続きのガイドになることを願っています。